昌明法师,1917年生,湖北枝江人,19岁在枝江弥陀寺出家,1979年任归元寺第48世方丈至今。作品有《昌明大师书法集》、《昌明方丈法偈选》、《昌明禅书系列》。

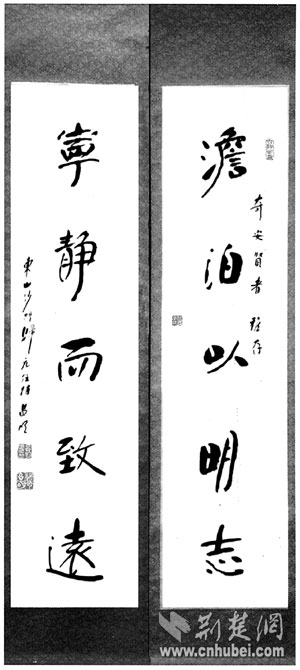

归元禅寺方丈昌明大师的书法,融佛儒两道于书艺之中,自创别具一格的书体———禅书。有贤人这样评价:“书法通禅,启迪人生,独具一格,返璞归真”,“在佛教界它是法宝,在艺术界它是墨宝。”

禅房简陋,墨香氤氲

7月5日,清晨7点。我们前往归元禅寺,近距离接触这位声名远播的大师。

此时,归元禅寺已经烟雾氤氲,香客不绝。雄伟的大殿后,有条不起眼的过道,过道尽头清幽的小院,便是昌明大师的住所了。

我们面前的昌明大师,身着朴素僧袍,慈颜善目,精神矍铄。他大声招呼着我们,并从一只口袋里抓出几串葡萄,连连往我们手上塞,然后,孩子般开心地笑起来。

这是一间很小的书房,四周挂着佛像,中间堆满了各种佛教与书法的书。靠窗的一角,是一张简陋的书桌,铺着旧毛毡,笔墨纸砚摆得像小树林一般,阵阵墨香酽酽弥散。

大师捧起书桌上一本书递给我们。这是刚出版的《昌明大师书法集》,由启功先生题名的封面古朴雅致。我们一边翻看,一边听大师娓娓道来:“我5岁开始学书,颜、柳、欧、赵都学过,最后学的是清朝佛门书画家竹禅的书艺。我很赞成唐朝僧人亚栖的观点:凡书通即变,王变白云体,欧变右军体,柳变欧阳体……若执法不变,纵能入石三分,亦被号称书奴,终非自立一体。”

大师耳聪目明,口齿清晰,思维缜密,记忆力如此之好,哪里像是年近九旬的人?

除了任归元禅寺方丈,昌明大师还是中国佛协咨议副主席,湖北省佛协、武汉市佛协两会会长,平日里工作忙碌,事务繁杂。可多年来,再忙,研习书法都是大师每天必做的功课。

“大师,您这么忙,每天什么时候写字呢?”我问。

“中午,利用人民群众休息的时间。呵呵。”大师的回答很风趣。

练字,是昌明大师的午休。每天午饭一罢,书斋里纸铺好,墨砚满,大师便开始打坐,做到“如面对释尊,心如止水,妄念不起,一丝不染”,然后指腕齐力,提笔挥毫,万毫齐发,一气呵成。

禅书若舟,渡人渡己

正说话间,一位中年女性笑意盈盈站在门前,昌明大师一抬眼:“老朋友来了,快进来快进来……”

“您有客人,我就不打扰了,我是专程来谢谢您的。您上次给我儿子写了一幅‘奋进’,他回去后努力多了。这几天他的高考成绩出来了,考得蛮好,老师说,肯定可以上重点。”妇女掩盖不住满心的喜悦。

“呵呵,快拿些水果给他吃,让他继续努力。”昌明大师笑声朗朗。

又是一个受益于大师禅书教诲的人。对于自己的禅书,昌明大师有句“评语”———“禅书若舟,渡人渡己”。芸芸众生,被大师“开示”过的人何其多!

“大师,近年来,找您求字的人越来越多,您这么忙,能有求必应吗?”

昌明大师告诉我们,两年前,也是七月,也是这里,“我总记得那个人。”

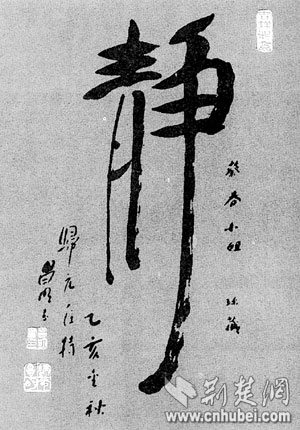

那天,异常炎热。大师正悬腕书禅,正书毕一“静”字,只听“扑通”一声,一位陌生男子闯进来,跪倒在地,神情沮丧:“请您收留我出家吧。”

他告诉大师,自己下了岗,靠做小买卖为生。老婆嫌他挣钱少,不是埋怨就是奚落,加上双亲多病,儿子幼小,他不堪其累,想出家为僧。

“可是寺院并非逃离现实的避难所啊。”昌明大师道。

“我已经看透了人生的虚伪,渴望抛开妻儿世俗的干扰……”

“你出家不过是为了逃避俗世应尽的责任,你说你看透了人生的虚伪,那么你对人生,对佛门有几分真诚?”

男子无言以对。

“你若真心向佛,哪里都是道场,岂止是一个归元寺呢?从今起,你先把家庭当作一个道场,对父母孝顺,对妻儿关怀,把他们当作菩萨。”

“那时候他们肯定舍不得我,我也舍不得他们,还出什么家呀。”男子不好意思了。

昌明大师见他断了出家的念头,将刚才写的那幅“静”字递给他。“你也不容易,这个‘静’字送给你,逆境中更要保持平静的心态。”

一年半后,此人时来运转,志得意满地来拜谢大师。大师见他手指上硕大的金戒指,微微笑道:“我再送你一个‘静’字,宁静以致远的‘静’字。”

如同这个“静”字一样,昌明大师每每将自己的墨宝赠人,其中一定蕴含着为人处世的道理,不同人送不同字,却都直指人心。难怪有人说:“昌明大师禅书,乃真善美之结晶。读禅书如见其人,让人顿生慈悲心,得智慧果。”

说罢,昌明大师站起身来,铺纸研墨,为我们写了一幅“禅”字。右边的“田”大大地占据字的中央,既方且正,他说:“田就是指人的心田,应该摆正,而且要宽大才是啊。”

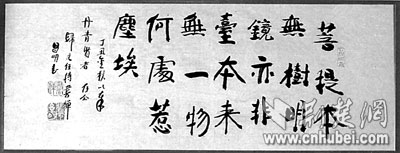

1999年,在武汉地区一次书画义展活动中,昌明大师作品“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”以15000元义卖,所得全部捐给残疾人基金会和希望工程。2004年春节期间,归元禅寺举办“昌明大师禅书作品义卖会”,拍卖所获28万元人民币,全额捐给助学基金。

“庄严国土,利乐有情”,新加坡总理、泰国佛宫、日本首相、比利时王室等处,都珍藏着昌明大师的墨宝。禅书已成为和平、友好的使者。

如今,昌明大师常用左手写字。我们问及缘由,大师答道:“心无左右,法无左右,禅无左右,禅书亦无分左右。”